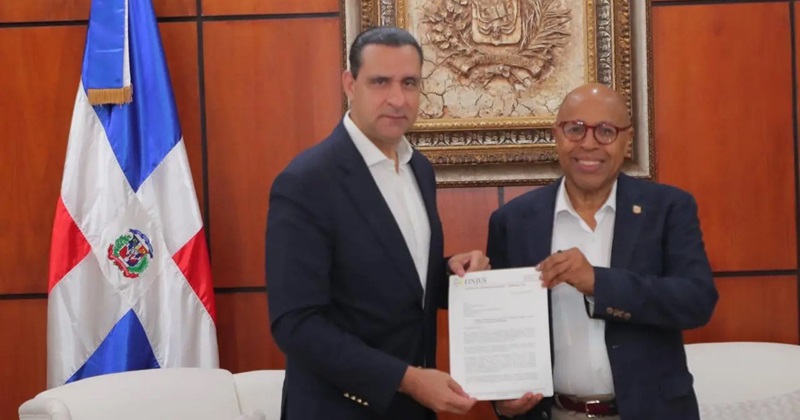

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, remitió al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, un documento con observaciones técnicas al Proyecto de Código Procesal Penal (CPP) aprobado por el Senado, que actualmente se estudia en la Cámara Baja.

El informe, elaborado por una comisión técnica coordinada por el jurista Francisco Álvarez Martínez, examina la coherencia, adecuación y alineación del proyecto con los principios constitucionales, destacando los avances y señalando artículos que, a juicio de la entidad, deben ser revisados antes de su aprobación definitiva.

Entre los puntos analizados, FINJUS advierte sobre posibles retrocesos en materia de garantías procesales, control judicial y derechos fundamentales. Cita como ejemplos las modificaciones a los artículos relativos a la rebeldía del imputado, el plazo razonable, la prisión preventiva, las interceptaciones telefónicas y la admisibilidad de la querella, entre otros.

Carta íntegra

Señor Alfredo Pacheco Osoria, presidente Cámara de Diputados

Su despacho.

Asunto: Análisis técnico sobre el Proyecto de Código Procesal Penal de la República Dominicana.

Nos complace transmitirle el saludo muy cortés de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), en ocasión de hacer llegar a usted, así como a todos los miembros de la Cámara de Diputados, algunas observaciones realizadas al Proyecto de Código Procesal Penal, aprobado por el Senado que, actualmente, cursa en la Honorable Cámara que Ud. dirige.

El contenido esbozado en esta comunicación es el resultado de una minuciosa jornada de trabajo de una comisión técnica auspiciada por FINJUS bajo la coordinación del Lic. Francisco Álvarez Martínez.

En atención al proceso de revisión legislativa derivado de la Sentencia TC/0765/24, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, por vicios de forma, la Ley núm. 10-15 que introdujo importantes reformas al Código Procesal Penal (CPP), hemos producido insumos para ahondar en el análisis comparativo y técnico de los principales artículos del texto actualmente bajo discusión, y que a nuestro entender podrían ser mejorados sustancialmente.

Los aspectos más relevantes de nuestro ejercicio de análisis se enmarcan en criterios relacionados con la coherencia, adecuación y alineación del texto del proyecto de CPP con los principios constitucionales, examinando la evolución del marco procesal penal, identificando avances sustantivos y áreas que requieren revisión antes de su eventual aprobación legislativa.

Aunque hemos encontrado numerosos artículos con modificaciones propuestas que representan una continuidad de los aspectos más equilibrados del actual CPP, hemos observado con preocupación que en el Proyecto que fue aprobado por el Senado de la República fueron incluidas reformas que de ser mantenidas sin cambios, se constituirían en lesiones a nuestro sistema de justicia penal y al conjunto de garantías procesales imprescindibles para la salvaguarda del debido proceso, como lo estipula nuestra Constitución.

Sólo a modo de ejemplo, deseamos referirnos a algunos artículos que merecen ser objeto de un análisis más exhaustivo de su redacción y la búsqueda de alternativas más adecuadas para su redacción final. Iniciemos:

- Artículo 101.- Rebeldía del imputado.

El artículo amplía los supuestos de declaratoria de rebeldía al incluir casos vinculados a la ejecución de sentencias firmes y a la incomparecencia ante el juez de ejecución, reforzando así el control sobre los condenados y evitando la impunidad en la etapa posterior al juicio. Mantiene las medidas de aseguramiento del texto vigente -impedimento de salida, publicación, ejecución de fianza, conservación de pruebas y designación de defensor-, reorganizándolas sin alterar su contenido.

La principal novedad radica en que la rebeldía ya no exige acreditar el “propósito de sustraerse” del proceso, lo que agiliza su declaratoria pero reduce el estándar de motivación judicial. En términos de política procesal, el cambio fortalece el control del Estado sobre el imputado o condenado renuente, aunque puede suscitar debate en torno a la proporcionalidad de las medidas y al equilibrio entre eficacia procesal y garantías de libertad personal.

- Artículo 102.- Efectos de la rebeldía.

El artículo conserva el esquema y los efectos esenciales del régimen de rebeldía previsto en el código vigente, reafirmando que la declaración de rebeldía no interrumpe el procedimiento preparatorio ni impide la presentación de la acusación, aunque suspende la audiencia preliminar. La principal modificación consiste en una mayor casuística: el texto divide en múltiples párrafos la regulación de la comparecencia posterior del imputado, el tratamiento de su arresto y la posibilidad de imponer o sustituir medidas de coerción, lo que genera cierta redundancia normativa.

Aunque el nuevo texto pretende ordenar el procedimiento posterior a la rebeldía, en la práctica otorga al juez una discrecionalidad más amplia sin pautas objetivas de valoración, lo que puede producir interpretaciones dispares. En cambio, mantiene intactos los derechos de la víctima para accionar civilmente y la prohibición de reintroducir dichas pretensiones ante la jurisdicción penal. En suma, el artículo no modifica la esencia del régimen actual, pero incrementa su complejidad y deja zonas de ambigüedad que pueden afectar la seguridad jurídica en su aplicación.

- Artículo 146.- Determinación del plazo razonable.

El artículo sustituye el esquema de reglas objetivas de cómputo y decisión (arts. 143–146 vigentes) por una cláusula abierta de “plazo razonable” sustentada en seis criterios amplios y una prórroga judicial “por decisión motivada”. Aunque se remite a la duración máxima del art. 150, la técnica normativa desplaza la previsibilidad de los plazos hacia un estándar discrecional que, si no se aplica con control estricto, puede derivar en dilaciones.

La jurisprudencia constitucional reciente ha precisado que la falta de capacidad del sistema no justifica demoras; el “plazo razonable” debe leerse a la luz del plazo legal y solo admite apartamientos por circunstancias excepcionales concretas, debidamente explicitadas y computadas. En coherencia con ello, cualquier prórroga bajo este artículo requiere motivación reforzada: identificación de la causa excepcional, distribución cronológica de tiempos atribuibles al Estado/MP y a la defensa, explicación de la idoneidad de la prórroga y estricta sujeción a la duración máxima.

En su redacción actual, el artículo debilita la seguridad jurídica y traslada el eje del control temporal desde reglas verificables a un catálogo de criterios subjetivos. Para evitar fricciones con el estándar constitucional, se impone una aplicación restrictiva y excepcional, con carga probatoria en el órgano estatal que pida la prórroga y con control de proporcionalidad por el juez. La incorporación de criterios subjetivos sin límites normativos puede resultar inconstitucional si se interpreta de forma expansiva.

Además, va en contra las sentencias TC/0602/25 del 11 de agosto de 2025, y TC/0740/24 y TC/1106/24), de donde se desprenden tres ideas fuertes:

- El “plazo razonable” no es excusa elástica. la falta de capacidad del sistema o congestión no justifica demoras que perjudiquen a quien está sub iudice.

- Si el juzgador se aparta del plazo legal/duración máxima, debe existir una situación excepcional concretamente explicitada y computada (no fórmulas generales).

- La cronología importa. los periodos muertos entre audiencias o recursos sí cuentan contra el Estado si no están justificados con precisión.

- Artículo 151.- Duración máxima.

El nuevo texto conserva la duración máxima de cuatro años, pero introduce una serie de párrafos que incorporan criterios subjetivos para evaluar la “razonabilidad” de cada acto procesal y su impacto en el cómputo total, además de vincular expresamente la medición del plazo con el concepto de “plazo razonable” previsto en el artículo 146.

Aunque la finalidad aparente es reforzar el control judicial sobre el tiempo procesal, la técnica utilizada genera el efecto contrario: al exigir al juez valorar la razonabilidad de cada actuación, se abre la puerta a interpretaciones amplias que pueden justificar demoras estructurales o administrativas, desnaturalizando la garantía constitucional del plazo máximo. En la práctica, la duración límite de cuatro años -más la prórroga excepcional de doce meses en caso de sentencia condenatoria- se ve debilitada por la introducción de una cláusula interpretativa flexible, que permite justificar casi cualquier dilación si el juez la considera “razonable”.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (v.gr. TC/0602/25, TC/0740/24 y TC/1106/24) ha sido consistente en afirmar que el “plazo razonable” debe entenderse a partir del plazo legal y que solo pueden excluirse los períodos imputables al propio imputado o a causas excepcionales explicadas, computadas y debidamente justificadas por el órgano judicial. En consecuencia, la falta de capacidad del sistema o los retrasos institucionales no constituyen excusa válida para prolongar el proceso en perjuicio del justiciable.

- Artículo 180.- Actuación para el registro de personas.

Aunque el nuevo texto mantiene la estructura básica del artículo vigente, introduce modificaciones regresivas en materia de garantías personales durante los registros. Si bien conserva la advertencia previa al registro -que obliga al funcionario a informar a la persona de la sospecha y ofrecerle la posibilidad de exhibir voluntariamente el objeto buscado-, parece eliminar la cláusula que extendía estas reglas a los registros de vehículos, que servía como puente interpretativo entre las diligencias personales y materiales. Esto último tiende a ser muy relevante, avanzado un proceso penal, para fines de admisibilidad de la prueba.

Estas omisiones, aunque formales en apariencia, debilitan la tutela de la integridad y dignidad personal frente a actuaciones potencialmente intrusivas de la fuerza pública. La exigencia de levantar un acta documentando la advertencia previa, la identidad del funcionario y la firma (o negativa) del registrado, se mantiene, pero su regulación se fragmenta y pierde claridad, aumentando el riesgo de prácticas policiales sin control documental efectivo.

- Artículo 196.- Interceptación de telecomunicaciones.

El nuevo artículo amplía de forma preocupante el alcance y la duración de las interceptaciones de comunicaciones, reduciendo los controles judiciales y las garantías de protección del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

Aunque mantiene la exigencia de autorización judicial previa, introduce modificaciones sustantivas que alteran el equilibrio entre la eficacia investigativa y la tutela de los derechos fundamentales:

- Extiende el plazo de la medida de sesenta a noventa días, y permite su renovación indefinida, sin exigir motivación reforzada ni control de proporcionalidad acumulativo;

- Elimina la restricción material que limitaba la medida a delitos graves (penas superiores a cuatro años) o a procesos complejos, permitiendo potencialmente la interceptación en cualquier tipo de investigación;

- Suprime la referencia expresa a la destrucción de los registros y transcripciones tras la expiración de la prescripción de la acción pública, debilitando la cadena de custodia y la protección de datos personales;

- Mantiene la posibilidad de usar la información obtenida por casualidad en otras investigaciones, ampliando el margen de utilización de pruebas obtenidas en contextos ajenos a la orden original; y

- A pesar de conservar la exclusión de conversaciones de carácter personal o familiar, no establece sanción procesal alguna ante su incorporación o difusión indebida.

En conjunto, estas modificaciones pueden transformar una medida de carácter excepcional y restrictivo en una herramienta de vigilancia expansiva, reduciendo el control judicial efectivo y vulnerando los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por el artículo 44 de la Constitución, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana (Tristán Donoso vs. Panamá, Escher y otros vs. Brasil).

- Artículo 200.- Facultad de abstención.

El nuevo texto conserva la estructura básica del artículo vigente, pero introduce dos modificaciones que reducen sensiblemente el alcance garantista de la facultad de abstención:

- La limita a los casos en que la declaración vincule directamente al cónyuge o pariente del testigo, lo que implica una valoración previa del contenido por parte del juez o del Ministerio Público, y debilita su carácter de derecho personal y preventivo; y

- Excluye su aplicación cuando la víctima sea menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, lo que impone al pariente un deber de declarar incluso en contextos familiares potencialmente conflictivos o emocionalmente coercitivos.

Si bien la intención es proteger a víctimas especialmente frágiles, el resultado práctico es una restricción regresiva de un principio procesal clásico -la abstención como manifestación del derecho a no declarar contra los vínculos más cercanos-, que se fundamenta en la protección de la intimidad familiar y en la prevención del testimonio forzado por vínculos afectivos o de lealtad.

La excepción introducida, además, contradice el principio de no autoincriminación indirecta, reconocido por la jurisprudencia constitucional y la Corte Interamericana (caso Vélez Loor vs. Panamá, caso Maldonado Ordóñez vs. Guatemala), según la cual las garantías de defensa no se circunscriben al imputado, sino que se extienden a sus allegados cuando el testimonio los puede comprometer penalmente o afectar su entorno familiar. La limitación del derecho de abstención rompe con el estándar interamericano de ‘no declarar contra los vínculos íntimos’, reconocido desde el caso Castillo Petruzzi vs. Perú, por ejemplo.

- Artículo 238.- Prisión preventiva.

El nuevo texto transforma de manera significativa el régimen de la prisión preventiva, ampliando de tres a ocho los supuestos habilitantes para su imposición. A las causas clásicas -riesgo de fuga, obstaculización de la investigación y peligro para la víctima o la sociedad- se suman ahora figuras como la reiteración delictiva, el incumplimiento de medidas previas o de órdenes de protección, la evasión o violación de localizadores electrónicos, e incluso la existencia de un proceso o pena previa por “hecho grave”.

Aunque la redacción mantiene las excepciones humanitarias (personas mayores de 75 años, embarazadas, lactantes o gravemente enfermas), la expansión de los numerales convierte la prisión preventiva en una medida casi ordinaria, lo que erosiona su carácter de “último recurso” y vulnera el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 40.9 de la Constitución.

Desde la óptica del derecho convencional, esta ampliación contradice la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige que toda detención preventiva sea estrictamente necesaria y no automática (caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Bayarri vs. Argentina, entre otros). El nuevo texto, en cambio, abre espacio para su aplicación casi automática ante supuestos amplios y valorativos, como “amenaza a la sociedad” o “hecho grave”, sin requerir prueba individualizada de riesgo procesal.

En términos de política criminal, la norma puede incentivar el uso excesivo de la prisión preventiva como herramienta de control social, agravando el hacinamiento carcelario y desnaturalizando la finalidad cautelar del proceso penal.

- Artículo 273.- Admisibilidad de la querella.

El nuevo texto reduce de manera preocupante las garantías procesales vinculadas a la admisión de la querella, al eliminar tres mecanismos esenciales de control:

(i) el derecho del querellante a subsanar errores formales en tres días,

(ii) la posibilidad de que el juez revise la decisión de inadmisión del Ministerio Público, y

(iii) la apelación de dicha decisión.

Estas supresiones transforman lo que antes era un procedimiento equilibrado en un esquema altamente concentrado en la discrecionalidad del Ministerio Público, sin contrapesos judiciales ni posibilidad real de impugnación. Tal rediseño desnaturaliza el principio de tutela judicial efectiva y el derecho de la víctima a participar activamente en el proceso penal, reconocido en el artículo 86 del propio Código y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC/0480/17 y TC/0231/21).

- Artículo 285.- Archivo del caso.

El nuevo texto mantiene las mismas nueve causales de archivo, pero introduce un desequilibrio sustantivo en la regulación al eliminar varias garantías esenciales para el control y cierre definitivo del proceso. En particular:

- Suprime la disposición según la cual el archivo pone fin automáticamente a cualquier medida de coerción, lo que abre la posibilidad de mantener restricciones personales (como impedimentos de salida o presentación periódica) pese a la inactividad procesal.

- Modifica la naturaleza del archivo provisional, que ahora puede extenderse hasta cuatro años, dilatando artificialmente el proceso sin resolver la situación jurídica del imputado.

- Reduce la exigencia de variación de circunstancias como condición para reabrir el caso, lo que debilita la seguridad jurídica y deja abierta la puerta a reaperturas discrecionales o selectivas.

Aunque el texto exige un dictamen motivado, la aparente ausencia de control judicial o límite temporal efectivo refuerza una peligrosa concentración de poder en el Ministerio Público. La figura del archivo deja de ser una garantía de clausura temporal o definitiva y pasa a convertirse en un mecanismo de suspensión prolongada, contrario al principio de duración razonable del proceso y a la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0035/19, que exige control judicial cuando la inactividad procesal afecta derechos fundamentales.

- Artículo 303.- Objeto de la audiencia preliminar

El nuevo texto elimina la definición explícita del objeto de la audiencia preliminar, sustituyéndola por artículos operativos centrados en el desarrollo, la resolución y los presupuestos para la apertura a juicio. Bajo el texto anterior, el artículo precisaba con claridad que la audiencia preliminar tenía como objeto:

• verificar la pertinencia y legalidad de las pruebas que sustentan la acusación,

• corregir los vicios formales de la acusación o la querella,

• definir la calificación jurídica provisional de los hechos,

• decidir sobre medidas de coerción, y

• aprobar soluciones alternas como criterios de oportunidad o acuerdos reparatorios.

Esta enumeración delimitaba el rol del juez, evitando que la audiencia preliminar se convirtiera en un juicio anticipado o en una fase de simple trámite. La nueva redacción, al omitir estos elementos sustantivos, puede disolver la frontera entre control de legalidad y valoración del fondo del caso, lo que abre la puerta a decisiones arbitrarias o a la omisión de funciones esenciales, como la depuración de pruebas ilícitas o irrelevantes.

La falta de definición expresa del objeto de la audiencia puede desnaturalizar su función garantista y convertirla en un acto puramente formal, contrario a la lógica del sistema acusatorio.

- Artículo 308.- Auto de apertura a juicio

El nuevo texto introduce restricciones graves al control judicial y al derecho de impugnación en el tránsito hacia el juicio. Si bien mantiene la estructura general del auto de apertura a juicio, modifica elementos sustanciales de garantía:

- Elimina la posibilidad de recurrir aspectos vinculados a la medida de coerción, limitando la revisión judicial efectiva y consolidando la decisión del juez de instrucción sin posibilidad de apelación.

- Sustituye la regla anterior que permitía reconsiderar la exclusión de pruebas o resolver incidentes conforme al artículo 305, lo que reduce las oportunidades de depuración probatoria antes del juicio.

- Reemplaza el procedimiento formal de remisión al presidente de la cámara -que garantizaba transparencia y control jerárquico- por una mera transmisión administrativa del expediente, lo que desdibuja el carácter jurisdiccional del acto de apertura.

- Artículo 377.- Plazos

El nuevo texto amplía sustancialmente los plazos procesales y la duración de la prisión preventiva, alterando el equilibrio entre eficacia investigativa y garantía de libertad personal. Mientras el régimen vigente fijaba un límite máximo de cuatro años de duración del proceso, el nuevo texto lo eleva a seis años, y extiende la prisión preventiva de 18 a 24 meses, con la posibilidad de sumar 12 meses adicionales tras una sentencia condenatoria. Estas ampliaciones desnaturalizan el carácter excepcional de la prisión preventiva y afectan directamente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

La extensión de los plazos del procedimiento preparatorio (de 8 y 12 meses a 12 y 18 meses) introduce una dilatación estructural de la etapa de investigación, lo que tiende a institucionalizar la lentitud procesal bajo el pretexto de complejidad. Ello contradice la jurisprudencia constitucional dominicana, que ha sostenido que el “plazo razonable” no se mide solo por la complejidad del caso, sino también por la diligencia de las autoridades (T.C. 0110-19, 12/03/2019; T.C. 0303-22, 09/06/2022). Estas ampliaciones configuran un retroceso frente al estándar constitucional y convencional de excepcionalidad de la prisión preventiva.

- Artículo 439.- Decisión del recurso de apelación.

El nuevo texto reduce significativamente las atribuciones de la Corte de Apelación, al eliminar la facultad de ordenar un nuevo juicio cuando la sentencia impugnada presenta vicios sustanciales que no pueden corregirse directamente. Bajo el texto vigente, esa posibilidad -prevista como medida excepcional- permitía restablecer el debido proceso cuando el vicio afectaba la valoración de pruebas, la imparcialidad del tribunal o el derecho de defensa, evitando la consolidación de sentencias defectuosas.

Con esta reforma, la Corte queda limitada a dos alternativas rígidas: confirmar o revocar la sentencia, dictando ella misma la nueva decisión sobre la base de los hechos ya fijados en primera instancia. Esta restricción implica una reducción funcional del control judicial, pues impide revisar integralmente casos en los que la estructura probatoria o procesal estuvo viciada, trasladando indebidamente el papel de juzgador de hechos a una instancia de derecho.

Desde una perspectiva constitucional, la supresión del reenvío viola el principio del doble grado de jurisdicción (art. 69.9 Const. y art. 8.2.h CADH), que exige no sólo la posibilidad de revisión formal, sino también la revisión material de los errores cometidos en la sentencia inicial. Asimismo, contradice la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que ha reconocido el reenvío como una herramienta esencial para garantizar la justicia correctiva (S.C.J., 1.ª Sala, Sent. 398, 21/10/2020), destacando que “la Corte de Apelación debe disponer la celebración de un nuevo juicio cuando el defecto impide un pronunciamiento de fondo conforme a derecho”. En la práctica, este cambio favorece la economía procesal sobre la justicia material, impidiendo reparar decisiones basadas en irregularidades graves y convirtiendo la apelación en un trámite meramente confirmatorio.

Los aspectos mencionados son sólo una muestra de algunos señalamientos que hemos levantado en FINJUS que podrían ser sustancialmente mejorados, conservando el interés del legislador y de los actores del sistema de justicia, de hacer las adecuaciones que requiere el proceso penal a la luz de los cambios operados en nuestra sociedad y en el mundo en los últimos 25 años.

Reconocemos que el texto del Proyecto de Código Procesal Penal se encuentra actualmente en un proceso de discusión dinámica y constante evolución dentro de las comisiones legislativas, lo cual es natural y saludable en una reforma de esta magnitud. No obstante, consideramos oportuno poner sobre la mesa un conjunto de observaciones técnicas que, a nuestro juicio, contribuirían a fortalecer y blindar la calidad normativa del texto que finalmente resulte aprobado. Ello adquiere especial relevancia ante el rol marcadamente activo que ha asumido el Tribunal Constitucional en los últimos años, emitiendo criterios con efectos cuasinormativos que, en no pocas ocasiones, han incidido de manera significativa sobre la interpretación y validez de disposiciones procesales. En ese sentido, nuestras consideraciones buscan anticipar posibles tensiones con dichos criterios jurisprudenciales, con el fin de aportar a la construcción de una ley coherente, sostenible y sólida desde la perspectiva constitucional.

FINJUS considera que esta revisión normativa constituye una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, consolidar la seguridad jurídica y avanzar hacia una política penal moderna, racional y respetuosa de los derechos humanos.

En ese sentido, FINJUS reitera su disposición de colaborar técnica y constructivamente con el Congreso Nacional, propiciando aportes que beneficien a los operadores del sistema de justicia y de la mano con todos los sectores sociales comprometidos con una reforma procesal penal inclusiva, sostenible y alineada con las mejores prácticas comparadas.

Por ello FINJUS le solicita interponer sus buenos oficios para que la Comisión de la Honorable Cámara de Diputados que estudia el Proyecto del CPP nos conceda un espacio para celebrar una reunión donde le expondremos las propuestas de mejoras del texto del Proyecto.

Agradecemos muy sinceramente su atención a estas reflexiones y aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra alta consideración y saludos.

Muy atentamente,

Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.