El Pais.- Desde hace más de 3.000 millones de años, un sinfín de combinaciones y repeticiones de las mismas cuatro letras han bastado para dar lugar a todos los seres vivos del planeta. Los humanos somos los únicos que hemos desarrollado un cerebro capaz no solo de entender el funcionamiento básico de ese abecedario genético compuesto por las cuatro bases del ADN —adenina, guanina, timina y citosina, o A, G, T, C— sino reescribirlo gracias a la herramienta de edición genética CRISPR. Esta ya se ha aplicado para corregir defectos genéticos en embriones humanos y se está estudiando en pacientes con cáncer de pulmón y otros tumores.

Hoy se publican los detalles de dos nuevas versiones de ese editor de textos genético que perfeccionan la capacidad de los humanos para reescribir el genoma de los seres vivos sin introducir erratas que podrían generar mutaciones peligrosas.

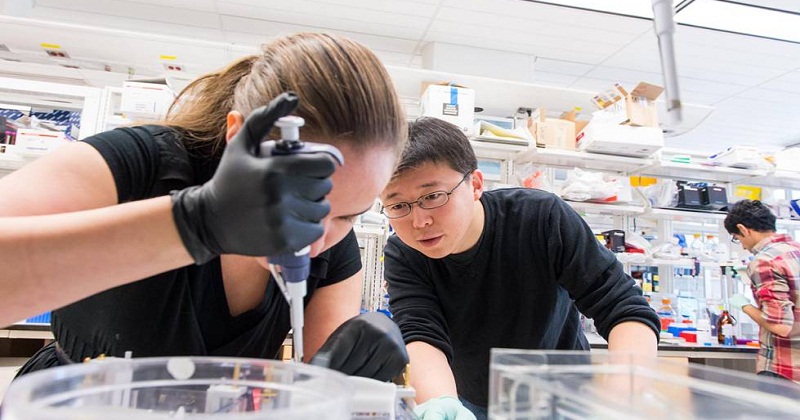

El primer trabajo lo encabeza Feng Zhang, un investigador estadounidense de origen chino que fue el primero en aplicar el CRISPR en células de mamíferos y que actualmente es uno de los tres nombres más importantes en este campo, junto a las dos mujeres que desarrollaron la técnica, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Los tres están involucrados en una batalla legal por controlar patentes sobre esta tecnología.

El equipo de Zhang en el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado una versión de CRISPR capaz de modificar el ARN, el ácido nucleico que lee y transcribe las instrucciones escritas en el ADN para sintetizar las proteínas. Todas las versiones de este intermediario genético también están hechas de cuatro letras, las mismas del ADN menos el uracilo (U) en lugar de timina (T). Estas letras siempre se juntan en pares de bases, la A con la T y la G con la C. Muchas enfermedades raras de origen genético se desencadenan por una sola letra de ADN mal situada en la secuencia.

La nueva herramienta puede permitir «tratar muchas enfermedades en prácticamente cualquier tipo de célula», dice Zhang

La edición genética se inspira en el rudimentario sistema inmune con el que algunos microbios guardan en su genoma fragmentos del genoma de virus como si fuera un retrato robot que les permite identificarlos y lanzar contra ellos unas enzimas que cortan el ARN viral y lo desactivan. Zhang y su equipo han descrito un nuevo grupo de estas enzimas presentes en bacterias del género Prevotella, que incluye microbios que normalmente viven en los intestinos y la vagina.

Los investigadores han desactivado la capacidad de esas enzimas —las Cas 13b— para cortar el ARN y le han añadido otra proteína que cambia una base de adenina (A) por otra de inosina (I), que se lee como si fuera una guanina (G). Este nuevo sistema se pega selectivamente a secuencias determinadas de ARN y corrige una A por una G. Los cambios son solo temporales —duran lo que tarda el ARN en degradarse dentro de la célula— y reversibles, lo que no sucede con el CRISPR convencional que se aplica al ADN y que, una vez cambiado, se queda así para bien o para mal.

“Hasta ahora hemos conseguido desactivar genes, pero recuperar la función de las proteínas es mucho más complicado”, ha explicado Zhang en una nota de prensa de su institución. “Esta nueva capacidad de editar el ARN abre más posibilidades de reparar esas funciones y tratar así muchas enfermedades en prácticamente cualquier tipo de célula”, añade.

En su estudio, publicado en Science, los investigadores han usado su editor, denominado Repair, para corregir en células humanas mutaciones que causan anemia de Fanconi y un tipo de diabetes. El sistema tiene una tasa de éxito de entre el 20% y el 40% y el equipo ha reducido el número de erratas que introduce en el ARN de más de 18.000 a apenas 20.