Este año, el autor de Incompletamente recibió el Premio Nacional de Poesía y se le otorgó el título de ciudadano ilustre de Buenos Aires. Ambas distinciones fueron el reconocimiento público y oficial a una obra notable. Aquí cuenta su vida, habla de su poesía, y, tras hacer una autocrítica de su militancia en Montoneros, reivindica los ideales de solidaridad y justicia que siempre lo animaron.

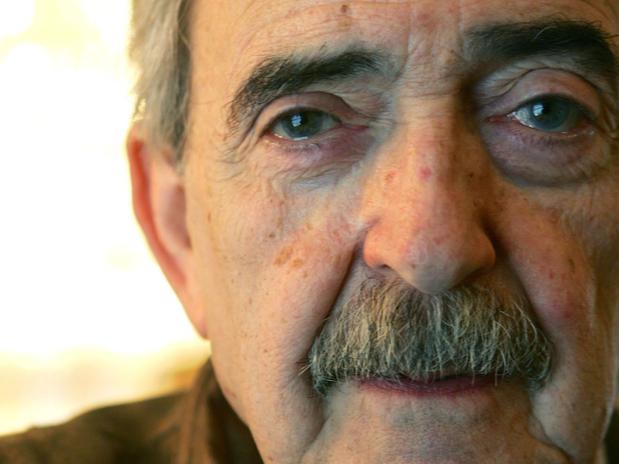

Juan Gelman llega a la cita debajo de un cielo oscuro. Un húmedo atardecer de otoño en Buenos Aires, a las diez de la mañana de octubre. Está de paso por la Argentina, en un año que le devolvió algunas satisfacciones al menos en lo que hace a su oficio, la literatura. Después, volver al hogar es volar a México, tierra elegida «por amor a una mujer».

Habla grave y profundo Gelman, esquivando el barullo del bar. Con agujas de lluvia en la ventana, con ese tono cortés, cálido aun, que marca sin embargo una distancia, una nube de lejanía. Del valor artístico y testimonial de su poesía, del periodismo, de la militancia y los errores y su vida, habla:

“No corregiría nada de lo que escribí, eso sería irresponsabilidad. Pero jamás me propuse hacer historia en mi poesía. Creo que el único tema verdadero de la poesía es la poesía misma. En realidad, la proporción de los poemas sociales o políticos, en el conjunto de todo lo que escribí, no es significativa aunque, en efecto, escribí poemas con ese tema como con tantos otros. En general, son los valores poéticos propiamente dichos los que permiten la persistencia de una voz. Mire, yo odio ese término que inventaron los franceses: ¨la poesía comprometida¨. Yo creo en la poesía casada: casada con la poesía. Y siempre recuerdo lo que decía Paul Èluard, ese gran poeta francés, que era miembro del Partido Comunista de su país. Cuando se produjo la Guerra de Corea, en 1950, todos sus compañeros del partido que eran poetas escribían poemas a favor de Corea del Norte, y cosas por el estilo. Paul Èluard, no. Era el más grande de todos ellos. Y cuando algunos compañeros le reprocharon que no hubiera escrito un poema sobre la guerra de Corea, él respondió: «Yo escribo poemas sobre esos temas solamente cuando la circunstancia exterior coincide con la circunstancia del corazón». Creo que ese pensamiento es válido”.

– La poesía llegó temprano a su vida. En ruso y en la voz de su hermano mayor.

“Soy el único argentino de la familia, los demás son ucranianos, rusos, de origen judío. Mi hermano llegó a la Argentina a los diecisiete años y era muy amante de la poesía. Cuando yo tenía cuatro o cinco años, me recitaba poemas de Pushkin en ruso, que yo no entendía para nada, pero que me encantaban por la música, por el ritmo. Creo que, sin saberlo él ni yo, esto fue una marca para mí. Después empecé a leer poesía. Y más tarde, a los nueve años, me enamoré de una vecina de once y quise conquistarla con poemas de Almafuerte. Como su indiferencia era total, tuve que empezar a escribirlos yo. Debo decir que esto no mejoró en nada la situación, la indiferencia se mantuvo, pero yo seguí escribiendo. Sigo escribiendo”.

– Gelman publicó su primer poema a los once años.

“Bueno, era un poema de amor imposible, por supuesto. Se publicó en una revista que se llamaba Rojo y Negro y que yo compraba porque allí salían cuentos del Oeste y de detectives. Tenía además dos secciones: la filatélica, donde se establecían canjes, y Los Espontáneos, donde se publicaba cualquier cosa, entre otras, mi poema”.

Una pasión secreta

-En los años 50 fundó, junto con otros escritores, el grupo literario El Pan Duro, que, de algún modo, fue apadrinado por Raúl González Tuñón, poeta al que los jóvenes admiraban profundamente.

“González Tuñón decía que un poeta es como cualquier hombre, pero cualquier hombre no es un poeta. En ese sentido mi vida era bastante complicada. Por un lado, iba al Colegio Nacional de Buenos Aires, donde, a pesar de que había gente incluso de clase media baja, lo que predominaba entre el profesorado era cierta concepción de clase media alta. Por otro lado, hacía la vida del barrio, en Villa Crespo: iba a las milongas en el Trianón, jugaba a los dados… Esa vida de café que ahora parece estar en extinción. Por supuesto que ser poeta era una cosa que tenía guardada para mí: yo a nadie le decía que escribía poesía”.

– ¿Nunca?

“¡Por favor! Era una pasión secreta. Por eso mismo, más interesante”.

– ¿Estaba mal visto por los muchachos ser poeta?

“Pues yo no sé cómo estaba visto por ellos, pero supongo que si me hubiera declarado poeta me habrían tomado el pelo”.

-Con el pulso de obras como Violín y otras cuestiones (1956), Gotán (1962) y Cólera Buey (1965), en la década del ’60 Gelman recortó su perfil entre los poetas argentinos. Eran versos nuevos, ritmos que pescaban de pronto las formas suaves del discurso porteño, o mordían el corazón rabioso de la realidad latinoamericana. Pero hay un libro, dicen, que muestra al poeta en una transparencia perfecta.

“Carta a mi madre tal vez sea mi libro más autobiográfico. Pero en la poesía, todos estos elementos personales tienen una traducción que no es exactamente autobiográfica. Lo que tal vez haya es una relación entre la vivencia y la imaginación. Eso ocurre en todo lo que un poeta escribe, con mayor o menor fortuna. Hay poetas que logran establecer una distancia muy grande entre la vivencia y la imaginación; pero lo que a mí siempre me ha preocupado es la posibilidad de cercanía entre estos dos elementos. Sin embargo, cuando releo lo que he escrito ya es como si fuera de otro. No sólo en el sentido del momento que propició tal o cual poema, sino también en el sentido de la escritura misma. Porque hay un movimiento constante. Me han dicho que ninguno de mis libros se parece al anterior, desde el punto de vista formal. Bueno, creo que eso depende de las necesidades del ser humano en cada caso, que siempre se mueve. Cuando deje de moverme, dejaré de escribir.

– Cada uno a su manera (y tal vez a su pesar), los padres de Gelman moldearon al poeta y al militante.

“Mi hermana y yo, sobre todo, recibimos mucho de mi madre. No sé cómo hacía, pero ella juntaba centavito tras centavito y nos llevaba al Colón, al gallinero, aunque fuera una vez por año. Y mi hermano tenía una biblioteca (que yo saqueaba constantemente) con esas ediciones imposibles de Tor, que eran muy baratas pero tenían un número de páginas determinado, y si la novela duraba más, peor para la novela…”.

– ¿Versiones condensadas?

“No, interrumpidas”.

-Su padre había llegado a la Argentina por primera vez alrededor de 1914.

“Era obrero, no integraba esa inmigración de los llamados rusos blancos, nobles que emigraban porque habían perdido el poder. Mi padre había participado en la revolución del 5, no era bolchevique sino socialrevolucionario, y cuando triunfó la revolución del 17, volvió a su país ilusionado. Pero lo que ya estaba pasando en el año 28 en la exUnión Soviética no le gustó nada y decidió instalarse definitivamente en la Argentina. A mi padre no le gustaba demasiado que yo militara en el Partido Comunista, porque ya se había quemado, como quien dice. Había puesto mucha esperanza en la revolución rusa y al cabo de diez años, sufrió una decepción enorme. Por eso desconfiaba de las militancias de izquierda. En cambio a mi mamá lo que la preocupaba es que yo volvía muy tarde y no cenaba. Pero no otra cosa. Reproches de madre, ¿no? Tampoco aprobaba que yo fuera poeta. Cuando le llevé mi primer libro publicado, me dijo: ¨¿Y qué plata vas a ganar con esto?¨ Pero le daba mucha satisfacción”.

Balas de papel

-A mediados de la década del 30, la Guerra Civil Española fue decisiva en la activa participación política que Gelman desarrollaría después.

“Yo tenía seis o siete años cuando empezó la guerra, y fue un fenómeno curioso, porque a buena parte de la gente la atrajo del lado republicano.

Recuerdo cómo iba todas las noches a la esquina a comprar el diario Crítica para mi papá, que lo esperaba ansioso para seguir el desarrollo de la guerra, o cómo, con los demás chicos del barrio, juntábamos el papel de estaño de los chocolates porque creíamos que con esos papelitos fundidos se harían balas para los republicanos. Y después vino la Segunda Guerra Mundial, empecé la secundaria, y en el barrio y en el colegio el ánimo de mucha gente era favorable a los aliados. Además, empezaron a llegar los refugiados españoles, gente que enriqueció la vida cultural de la Argentina por medio de las grandes editoriales, como Losada, los excelentes traductores que, de alguna manera, complementaron la visión de la revista Sur, porque estos exiliados fueron los que trajeron a Kafka, por ejemplo. Yo leí a Kafka en la Argentina en 1948. En Francia lo empezaron a traducir a comienzos de los 70. ElUlises, de Joyce también lo leí en aquella época y su difusión mundial empezó bastante después en Europa. Todos estos factores, sumados al surgimiento del peronismo y el antiperonismo, impregnaban la vida de mucha gente y empujaron a la participación política a muchos jóvenes. Yo fui uno de ellos”.

-Gelman se desprendió del PC («la revolución cubana influyó muchísimo en el pensamiento de un grupo de nosotros») para integrar las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que, en 1973, confluyeron con Montoneros. Dos años más tarde se fue a Europa «para hacer tareas de solidaridad, porque ya la cosa con la Triple A se había puesto muy fea, muy dura». En febrero de 1979, como resultado de una serie de desencuentros cada vez más frecuentes con la conducción, rompió definitivamente con Montoneros.

“A partir de 1973, Montoneros cometió una cantidad de errores muy graves y comenzó el exilio. Además, como se consideraba una organización política y militar (y más militar que política) adoptó una verticalidad absoluta y actitudes hasta ridículas. Por ejemplo: en cierto momento Firmenich y compañía decidieron que había que usar uniforme. Imagínese que alguien, caminando por la calle con ese uniforme (suponiendo que alguien hubiera, porque a esa altura, en 1978, la organización estaba casi destruida), sería reconocido. El uniforme consistía en una camisa celeste con estrellitas en los hombros para los grados y vivos en el cuello, como las del Ejército Argentino, con la diferencia de que las estrellitas de Montoneros no eran de cinco puntas sino de ocho (la estrella federal), y en el cuello llevaba cruzadas una tacuara y una ametralladora. Por otra parte, al comienzo, los grados en la organización eran del tipo grupo guerrillero. Pero en el exilio empezó a haber una asimilación con los grados del Ejército Argentino. Lo más ridículo era que en el exterior también había que andar de uniforme. Y hubo cosas notables. Uno tenía que reunirse en Madrid con ese atuendo, pero como no iba a caminar por la calle de esa manera, se llevaba los implementos a la reunión, y antes de empezar y al terminar, había cinco minutos de vestuario. Otras torpezas fueron menos pintorescas, definitivas.

“Un grupo de nosotros decidió irse cuando la conducción planteó esa locura que fue la contraofensiva militar, que condujo a la muerte a la mayoría de la gente que participó en ella. La contraofensiva se basó también en la gente que estaba en el exilio: muchos que querían volver como fuere, otros que pensaban que la situación de Montoneros no era tan grave en la Argentina, porque la conducción mentía en grandes cantidades. Yo recuerdo un editorial publicado en Evita Montonera que decía que la dictadura era un boxeador grogui al que bastaba dar un par de cachetadas para tirarlo en la lona, lo cual venía a ser una caracterización boxístico-política ligeramente equivocada. Yo había entrado clandestinamente en la Argentina en 1978 para hacer ver a unos periodistas extranjeros lo que estaba pasando en el país, y entonces vi que la organización prácticamente ya no existía. En ese contexto, me pareció una locura largar la contraofensiva. Como el exilio estaba bastante disperso, los que decidimos irnos publicamos una declaración en Le Monde que sirvió de punto de referencia a muchos compañeros, que entonces decidieron no participar en ese delirio y así salvaron la vida”.

–Pero, cuando se decidió la contraofensiva, usted era parte de la conducción de Montoneros.

“No. Nunca lo fui. Mire, los montoneros habían creado una fachada que se llamaba Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero. Yo estuve ahí como secretario de prensa para Europa. Pero, aparte de que ese cargo dentro del Consejo tampoco era determinante, el control efectivo de ese organismo lo tenía la organización propiamente dicha. Y yo nunca estuve en la conducción de la organización propiamente dicha ni tuve grados superiores. Los que determinaban la política de la organización y también de ese Consejo eran Firmenich, Vaca Narvaja, etcétera”.

–¿Usted no tenía ningún poder de decisión?

–No, en absoluto. El único poder que tenía era el de tirar la bronca y criticar. Yo era bastante discutidor y eso no gustaba mucho”.

– ¿Le dijo a Firmenich que la contraofensiva le parecía una locura?

“Eso era imposible, por la verticalidad y el militarismo. La conducción decidía y los demás, obedecían o no. Llegados a ese punto, decidimos no obedecer”.

-Ahora la distancia se acorta. Gelman ya no evoca, como quien suelta gotas de su juventud en el pocillo de café ajeno, dejando que la voz resbale espesa por el cigarrillo. Esto le importa. Quiere ser claro. Es claro. Tensa la espalda y planta los brazos sobre la mesa como un león alerta. Por momentos las manos avanzan, probablemente sin que él lo advierta, rozan en vuelo leve la espiral del cuaderno donde hay preguntas escritas. Tocan el papel, apenas la tinta seca. Como si todas las respuestas se concentraran de pronto en las puntas de esos diez dedos que ahora se mueven ciegos y sensibles, como nervios al desnudo.

“En el 73 se suponía que lo que se abría eran vías de discusión política pacífica. Yo, por lo menos, lo supuse, y era así. La organización, entonces, estaba instalada en las villas, en sectores obreros, profesionales, en la juventud. Eran centenares de miles que no pertenecían directamente a Montoneros. Pero ahí es donde empezaron las grandes macanas, porque la derecha peronista fue muy rápida y, con la Triple A, empezó a matar compañeros. La respuesta fue hacer lo mismo, y eso no era lo mejor, eso no era lo mejor… Yo discutí esa posición, pero no tenía poder de decisión. Además, en el año 74 la organización decidió por su cuenta pasar a la clandestinidad, cuando, en realidad, todavía existían caminos por recorrer desde el punto de vista de la discusión política: había diputados nuestros en el Congreso. Al pasar a la clandestinidad, perdóneme la expresión, la conducción dejó con el culo al aire a toda esa gente que estaba dando la cara y que hasta el momento era absolutamente legal. La organización tenía medios para cubrirse (no se olvide del secuestro de los Born, había 60 millones de dólares), pero a los demás, los dejaron al descubierto. Esto produjo muchas bajas. Muertes, quiero decir. Ahí empezaron los desastres”.

-Probablemente Gelman se lo haya preguntado infinidad de veces, por eso no espera a que la pregunta sea formulada y ensaya la respuesta como un parpadeo o una respiración, un movimiento muscular reflejo y vital.

“¿Por qué uno permanece en una organización a partir del momento en que empiezan los desacuerdos? Creo que, en primer lugar, porque uno invierte mucho en la militancia, desde el punto de vista ideal, espiritual, intelectual, de tiempo… Cuesta dejar eso. En segundo lugar, lo que se veía en aquellos años (aunque muy pronto se empezó a ver que no iba a ser así) era que, por la influencia y la simpatía popular que tenía, Montoneros podía abrir un camino diferente del que proponía Perón y del que proponía la derecha peronista. Y, en tercer lugar, siempre (al menos durante un tiempo) existe la esperanza de que las cosas cambien. Además, el hecho de que mataran a los compañeros no ayudaba a abandonar la lucha, porque esto uno también podía sentirlo como una traición a su memoria. Por otra parte, la organización era bastante anárquica, producto de la incorporación rápida de miles de personas que llegaron por simpatía pero que, en general, no tenían una formación política, digamos, de cierto nivel. Se iba juntando gente de extracción ideológica diferente y la conducción no hizo síntesis de todos esos elementos. Fue una organización sincrética”.

– De aquellos años Gelman guarda más de una herida: un hijo secuestrado y asesinado durante la dictadura, y un nieto (o nieta) nacido en un campo de detención clandestino, al que no llegó a conocer, que habrá cumplido veintiún años y permanece desaparecido.

“Yo me equivoqué, como tantos otros. Pero tampoco siento culpa por eso. Creo que la culpa puede ser un sentimiento cómodo: más bien hay que sentirse responsable en la medida en que a uno le tocó ser responsable. Por otra parte, los ideales que me movieron a militar siguen en pie. No he perdido la creencia en la necesidad de un mundo más justo”.

Aquel escrito santiagueño

– La década del 70 se abre en la historia de Gelman como un solo golpe de hacha sobre el flanco de un árbol noble. Escuchándolo, por momentos se tiene la sensación de que algo se detuvo en su vida, algo se heló en los bordes del tajo dejando una mancha de sombra perpetua. Y sin embargo su vida continúa, ocupada en las cosas de siempre: la poesía, el periodismo, su nieto de catorce años, hijo de su hija.

“Es un nieto formidable. No lo digo porque sea mi nieto, pero lo digo porque es mi nieto. Está estudiando en el Carlos Pellegrini, quiere ser futbolista y doctor en ciencias económicas. Nos queremos mucho. Suele venir a México a pasar las vacaciones con nosotros y cada vez que viene a casa arruina la configuración de la computadora, pero mi mujer lo quiere y no se queja. Respecto de lo que pasó en la Argentina, él quiere saber. Es un interés que se le despertó últimamente. A mí me parece que esas cosas no se pueden forzar, de ninguna manera. Claro que, viviendo juntos un par de meses, siempre surgen temas; pero ni mi mujer ni yo machacamos con el asunto ni estamos todo el tiempo mencionando a su tío. Si él pregunta, bien; si a mí me dan ganas de decirle algo, cómo no”.

-Hoy, Gelman sigue ejerciendo el periodismo, oficio que eligió ya desde joven como una forma de vivir de la palabra, algo que con la poesía era imposible hacer. Bajo el título de Prosa de prensa, Ediciones Grupo Zeta publicó, en marzo de este año, una selección de los artículos periodísticos que el poeta escribió desde 1989 para Página/12 y para medios extranjeros.

“Siempre me pareció que el periodismo era un género literario. A mí, trabajar como periodista me ayudó mucho; me permitió entrar en contacto con personas y realidades que, de otro modo, no hubiera conocido”.

-También le permitió darse algunos gustos o, si se quiere, crear realidades un poco más perfectas que las que habitualmente narran los diarios. Entre 1971 y 1973, después de haber pasado por las redacciones de Panorama y deCrisis, dirigió el suplemento cultural de La Opinión, donde trabajaba con Osvaldo Soriano. Cada tanto, y en un derroche de generosidad editorial, juntos despuntaban el vicio de promover a ignotos escritores del interior del país (preferentemente inexistentes, a los que en general atribuían un deceso de fecha fresca), publicándoles supuestos textos inéditos y aun póstumos.

“Esto, en realidad lo empezó a hacer Borges. Si lo hizo él, ¿por qué no nosotros? Una vez pasó algo muy divertido. Soriano había preparado una edición especial sobre la literatura de ciencia ficción en la Argentina. Las páginas tenían que irse el viernes a la noche porque el suplemento salía impreso el sábado y se repartía el domingo. Y viene Hermenegildo Sábat, que era el diagramador del suplemento, preocupado porque le faltaban como cuarenta líneas para completar la página y Soriano ya se había ido. Me senté y escribí un cuentito que se llamaba La misión: unos indígenas que, se supone, están en España ven pasar a quien, se supone, es el Cid Campeador, con un montón de prisioneros encadenados, caminando a orillas del río. Los indios miran y dicen: ¨No, éstos son bárbaros. Mejor nos volvemos¨. Lo publiqué firmado por un autor santiagueño. (Y que Timerman me perdone, pero Soriano lo cobró a nombre de este compatriota y con esa plata nos fuimos todos a comer a El Pulpo.) Lo curioso fue que, años después, un señor amigo de Soriano, que se dedicaba a hacer estudios y archivos de ciencia ficción, se lo encuentra a Osvaldo en el exilio y le pregunta: ¨Che, ¿qué se hizo de aquel escritor santiagueño que apareció una vez en La Opinión?¨ Soriano, muerto de risa, le dijo: ¨No, ese fue Gelman. Había que llenar un hueco y escribió cualquier cosa¨. El hombre, con una rabia extraordinaria, fue hasta el archivo, que había logrado salvar con grandes esfuerzos, sacó la ficha del santiagueño y la rompió, mientras se quejaba de mí, indignado: ¨ ¡Qué tipo poco serio!¨.

Gelman cuelga una carcajada en el humo.

“Y bueno, era el suplemento cultural, y la mentira es una forma de la cultura”.